Die Schweizer Schuldenbremse wirkt – aber anders als viele denken

Seit über 20 Jahren gilt auf Bundesebene die Schuldenbremse – und sie hat die Finanzpolitik der Schweiz tiefgreifend verändert. Eine neue Studie von Przemyslaw Brandt, Lukas Mair, Martin Mosler und Christoph Schaltegger vom Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik (IWP) an der Universität Luzern zeigt nun, wie sich die Regel auf Schuldenquote und Ausgabenstruktur ausgewirkt hat.

Die wichtigsten Ergebnisse: Erstens wurde der Sozialstaat durch die Schuldenbremse nicht kaputtgespart. Zweitens wurden staatliche Investitionen nicht zurückgedrängt. Und drittens hat die Regel dennoch die Schulden des Bundes effektiv zurückgefahren. Die Schweizer Schuldenbremse ist in Summe ein wirksames Instrument, um die Finanzpolitik langfristig auf Kurs zu halten.

Christoph Schaltegger, Studien Co-Autor, Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik (IWP)Die Schweizer Schuldenbremse ist in Summe ein wirksames Instrument, um die Finanzpolitik langfristig auf Kurs zu halten.

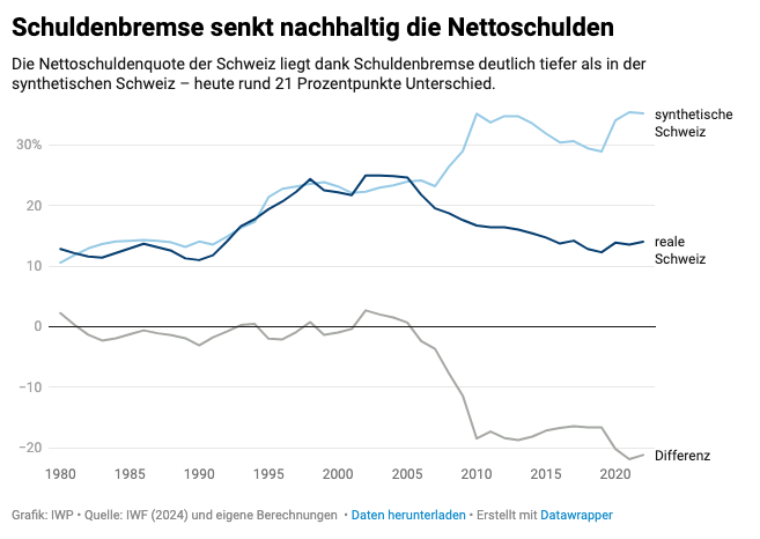

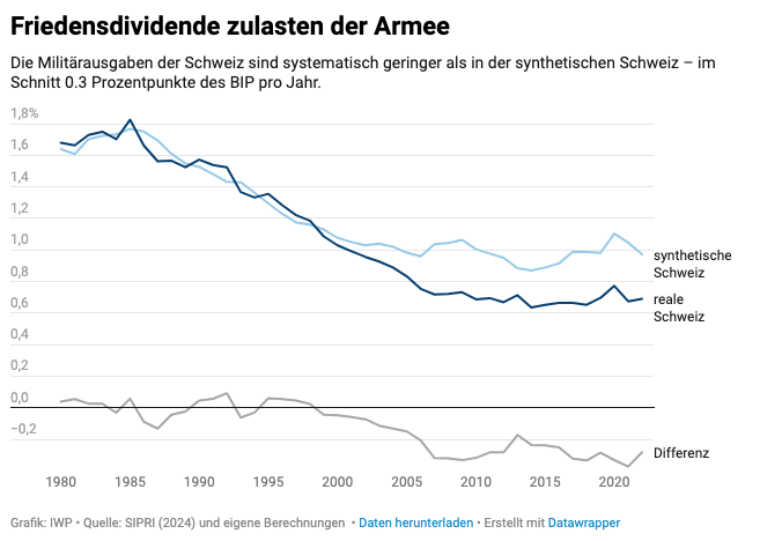

Die IWP-Studie schätzt dabei die tatsächliche Wirkung der Schuldenbremse mit der sogenannten synthetischen Kontrollmethode: ein statistischer Kniff, mit dem eine zweite Schweiz aus Daten anderer Industrieländer berechnet wird. Die Entwicklung zentraler Kennzahlen der realen Schweiz wird mit diesem statistischen Zwilling verglichen, Unterschiede lassen dann Rückschlüsse auf die Wirkung der Schuldenbremse zu.

Disziplin ja, Kahlschlag nein

Das Gesamtbild bei den Kennzahlen im Haushalt ist differenziert. Die wohl eindeutigste Wirkung der Schuldenbremse zeigt sich bei der Nettoschuldenquote des Bundes. Ohne Schuldenbremse läge diese gemäss der Schätzung heute um über 21 Prozentpunkte und damit fast 3mal höher, als sie tatsächlich in den Büchern steht. Die Schulden wurden also nachhaltig zurückgefahren. Dies ist ein starkes Indiz für die disziplinierende Wirkung der Schuldenbremse.

Betrachtet man die einzelnen Ausgabenposten des Bundes, so zeigt sich: Die Schuldenbremse hat nicht zu einem Abbau des Staates geführt. Egal ob Sozialausgaben, öffentliche Investitionen oder die Bundesausgaben für Bildung: Keine der Grössen wurde durch die Schuldenbremse statistisch messbar beeinflusst. Für die oft geäusserte Sorge, dass solche elementaren Ausgaben wegen der Schuldenbremse zuerst gestrichen würden, liefern die Daten keinen robusten Beweis. Der Staat wurde nicht einem Kahlschlag ausgesetzt.

Eine Ausnahme bestätigt die Regel: Die Verteidigungsausgaben sind im Vergleich zur synthetischen Schweiz systematisch tiefer, im Durchschnitt um 0.3 Prozentpunkte des BIP pro Jahr. Die sogenannte Friedensdividende ist in der Schweiz damit besonders deutlich ausgefallen. Angesichts dieser Zahlen wundert man sich nicht, warum derzeit eine Ausweitung der Ausgaben für die Armee heiss diskutiert wird.

Prioritäten setzen

Das Fazit der Studienautoren lautet: Die Schuldenbremse funktioniert. Sie ist ein effektives Korrektiv gegen eine politisch bequeme, aber für den Steuerzahler teure Fiskalpolitik. Aber sie wirkt selektiv und ist nicht so einschneidend, wie manche Kritiker oder Befürworter es glauben. Ihre direktdemokratische Legitimation, ihre klaren Regeln und ihre robuste Wirkung machen die Schuldenbremse oft zu einem Vorbild für andere Staaten. Statt immer wieder die Schuldenbremse selbst infrage zu stellen, sollte sich die politische Debatte hierzulande zunächst darauf konzentrieren, wofür der vorhandene Spielraum im Budget sinnvoll genutzt werden soll. Denn genau das ist die Idee der Schuldenbremse: Prioritäten setzen.