Überqualifiziert, unterbeschäftigt: Die Schweiz steuert auf ein Akademiker-Überangebot

Bildung galt lange als sicherer Weg in den Arbeitsmarkt. Heute gilt das nicht mehr uneingeschränkt. Der Übergang von der Hochschule in die Erwerbstätigkeit wird holpriger – und das in einem Land, das eigentlich zu wenig Arbeitskräfte hat. Ein Zufall der Konjunktur – oder ein Hinweis auf ein tieferliegendes Problem?

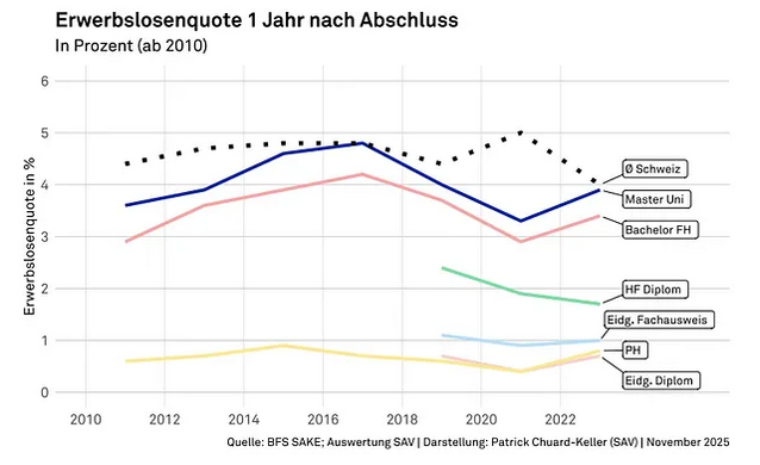

Zuerst die gute Nachricht für alle Studierenden: Bildung schützt nach wie vor vor Arbeitslosigkeit. Selbst in der noch etwas vulnerablen Phase ein Jahr nach Abschluss liegt die Erwerbslosenquote von universitären Masterabsolventen unter dem Schweizer Durchschnitt. Auch insgesamt zeigt sich die Tertiärstufe robust: Im Oktober 2025 lag die Arbeitslosenquote mit 2,2 Prozent tiefer als bei Personen mit einem Sek-II-Abschluss (2,7 Prozent).

Patrick Chuard-Keller, Chefökonom, Schweizerischer Arbeitgeberverband (SAV)Nicht ein Mangel an Bildung, sondern ein Ungleichgewicht zwischen Bildungsstruktur und Beschäftigungsmöglichkeiten wird zunehmend zum Problem.

Doch es zeigen sich klare Unterschiede zwischen den Bildungswegen. Zwischen Universität, Fachhochschule und höherer Berufsbildung bestehen seit Jahren stabile Abstände. Ein Jahr nach Abschluss sind Absolventinnen und Absolventen der höheren Berufsbildung mit einer Erwerbslosenquote von rund zwei Prozent praktisch voll beschäftigt. Bei den Fachhochschulen liegt die Arbeitslosenquote leicht höher, bei den Universitäten deutlich höher (siehe Abbildung «Erwerbslosenquote 1 Jahr nach Abschluss»)

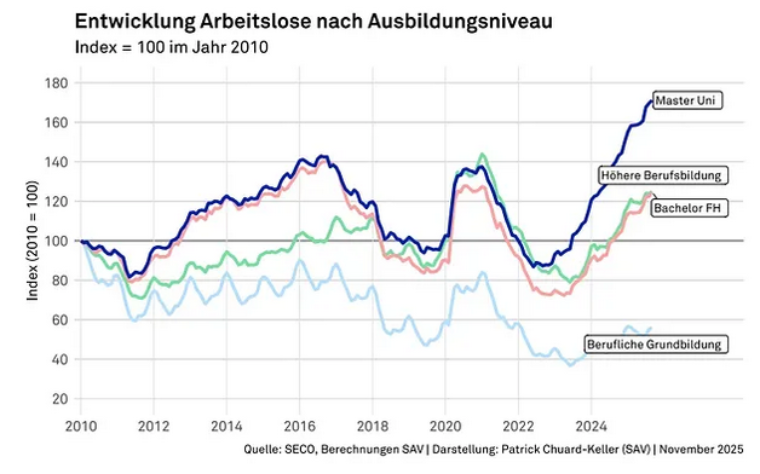

Die Gründe liegen auf der Hand: Die höhere Berufsbildung ist meist berufsbegleitend, stärker am Arbeitsmarkt orientiert und durchgehend praxisbezogener als ein Universitätsstudium. Es überrascht daher nicht, dass ihre Absolventinnen und Absolventen schneller und nachhaltiger im Arbeitsmarkt Fuss fassen. Was jedoch erstaunt – und das bringt uns zur weniger guten Nachricht – ist die Entwicklung: Seither ist die Zahl Arbeitsloser mit einem universitären Masterabschluss um rund 70 Prozent gestiegen. Dies ist umso bemerkenswerter, als im gleichen Zeitraum die Zahl der Arbeitslosen mit beruflicher Grundbildung um 40 Prozent gesunken ist, wie die nachfolgende Abbildung zeigt.

Ein Hauptgrund: Optimale Arbeitsmarkt-Orientierung der Berufsbildung

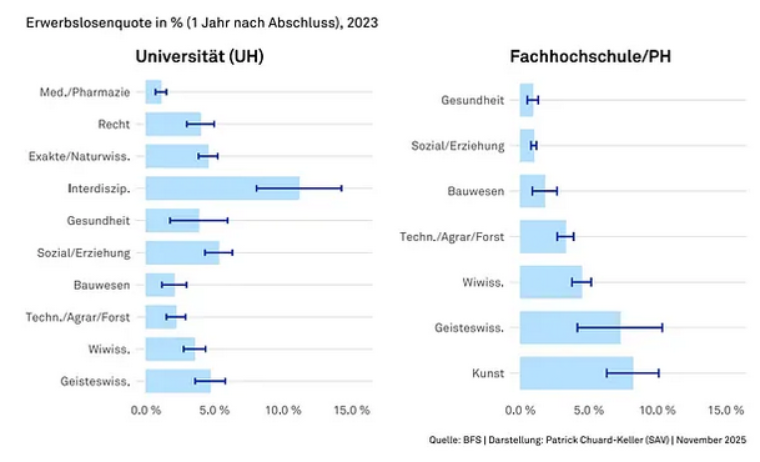

Warum sich diese Unterschiede so hartnäckig halten, lässt sich am besten mit dem Begriff «Matching» erklären – also der Passung zwischen Qualifikationen und offenen Stellen. Der Schweizer Arbeitsmarkt funktioniert in dieser Hinsicht grundsätzlich gut. Die Berufsbildung – mit all ihren Facetten von der Lehre bis zur höheren Fachschule – ist dafür das Paradebeispiel. Sie verbindet Theorie und Praxis, ist betriebsnah organisiert und reagiert rasch auf Veränderungen im Markt. Wer in diesem System lernt, hat früh Kontakt zur Arbeitswelt: Lernende stehen in Betrieben, lösen reale Aufgaben, übernehmen Verantwortung. Und wer sich danach weiterbildet, vertieft mit hoher Wahrscheinlichkeit das Wissen dort, wo es gebraucht wird. So entsteht ein Kreislauf, der Bildung und Arbeit eng verzahnt: Ausbildung erzeugt Beschäftigung, Beschäftigung schafft Lerngelegenheiten. Bei universitären Ausbildungen ist die Logik eine andere. Sie vermitteln wissenschaftliche Grundlagen, analytische Tiefe und Forschungsfähigkeit. Diese Kompetenzen tragen langfristig und sind entscheidend für die Innovationsfähigkeit der Schweiz, sie sind aber kurzfristig weniger marktnah. Wer die Universität verlässt, steht häufig erst dann vor dem Übergang in die Praxis. Diese Phase dauert länger, und sie ist empfindlicher gegenüber konjunkturellen Schwankungen. Zudem wählen Studierende ihr Studium ohne jene (sinnvollen) arbeitsmarktseitigen Restriktionen, die im Berufsbildungssystem durch das Lehrstellenangebot vorgegeben sind. Dies zeigt sich in teils markanten Unterschieden in der Erwerbslosigkeit zwischen einzelnen Studienrichtungen – sowohl an Universitäten als auch an Fachhochschulen (siehe «Abbildung Erwerbslosenquote nach Studienrichtung 2023»).

Akademiker sind keine rare Spezies mehr

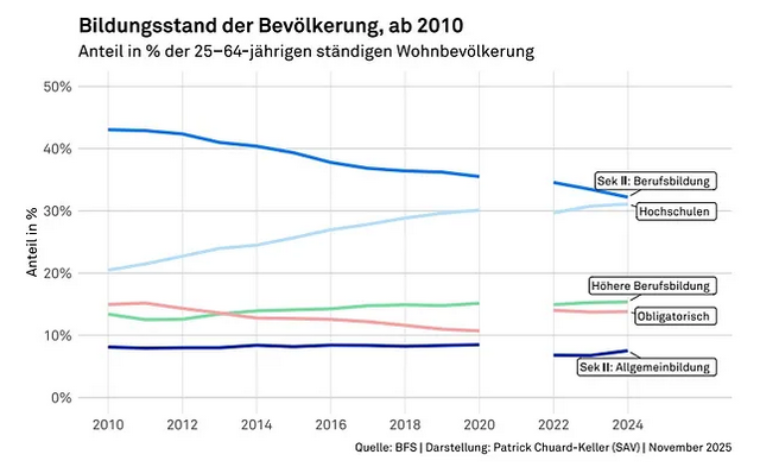

Hinzu kommt eine strukturelle Verschiebung im Bildungsangebot, die kaum Beachtung findet, aber weitreichende Folgen hat. Wie die nachfolgende Abbildung zeigt, ist seit 2010 der Anteil der Bevölkerung mit Hochschulabschluss um über zehn Prozentpunkte gestiegen, während der Anteil mit einer Berufsbildung als höchste Ausbildung zurückgegangen ist (für die Daten zwischen 2020 und 2022 sind wegen der Corona-Krise keine Daten verfügbar).

Die Schweiz produziert also immer mehr Akademikerinnen und Akademiker – doch der Arbeitsmarkt nimmt sie nicht im gleichen Tempo auf. Das Angebot an Hochschulabsolventinnen und -absolventen wächst schneller als die Nachfrage nach akademisch geschultem Personal. Diese Schere zwischen Bildungsoutput und Arbeitsmarktrealität öffnet sich zusehends. Und sie trifft auf eine konjunkturell verhaltene Nachfrage nach Arbeitskräften – und möglicherweise bereits auf erste Auswirkungen der künstlichen Intelligenz. Damit steht die Schweiz vor einer neuen Herausforderung: Nicht ein Mangel an Bildung, sondern ein Ungleichgewicht zwischen Bildungsstruktur und Beschäftigungsmöglichkeiten wird zunehmend zum Problem.

Was steht auf dem Spiel?

Jedes Jahr scheiden demografisch mehr Personen aus dem Arbeitsmarkt aus als nachrücken. In einem Umfeld, in dem jede Arbeitskraft zählt, können wir es uns nicht leisten, Menschen jahrelang aus dem Erwerbsleben herauszuhalten, um sie für Qualifikationen auszubilden, die am Arbeitsmarkt kaum gefragt sind. Das ist weder effizient noch verantwortungsvoll – weder gegenüber den Individuen noch gegenüber der Volkswirtschaft. Wenn der Staat den grössten Teil der Ausbildungskosten trägt, muss diese Investition volkswirtschaftlich wirken. Bildung darf nicht nur Selbstzweck sein. Entscheidend ist nicht, wie viele Abschlüsse wir verleihen, sondern ob diese Qualifikationen gebraucht werden.

Fazit: Unsere Bildung braucht mehr Fokus

Ein Land, das immer mehr Ressourcen in akademische Bildung lenkt, schwächt zuweilen unbeabsichtigt den Bildungsweg, der seine Wettbewerbsfähigkeit langfristig am stärksten trägt – die Berufsbildung. Wer in Zukunft erfolgreich sein will, braucht nicht einfach mehr Bildung, sondern die richtige – und ein Bildungssystem, das sich konsequent an den Bedürfnissen des Arbeitsmarkts orientiert.