Europa rüstet auf – Rüstungsaktien legen massiv zu

Der Wettlauf um die Stärkung der europäischen Verteidigungskompetenzen ist in vollem Gange. Seit dem Einmarsch in der Ukraine fordern europäische Staats- und Regierungschefs zunehmend höhere Verteidigungsausgaben. Der Kontinent, der sich lange auf die Sicherheitsgarantien der USA verlassen hat, steht nun vor einem kritischen Wendepunkt.

Die Schritte der US-Regierung zur Zusammenarbeit mit Russland, ohne sich mit den europäischen Verbündeten oder der Ukraine zu beraten, unterstreichen die dringende Notwendigkeit, dass Europa seine Verteidigung selbst in die Hand nimmt. Diese geopolitische Realität hat die europäischen Staats- und Regierungschefs zu der Einsicht gezwungen, dass die Unterstützung durch die USA keine Garantie mehr ist, und forciert die Debatte über unabhängige militärische Kompetenzen und Finanzierungsmechanismen.

Warum steigen die europäischen Verteidigungsausgaben?

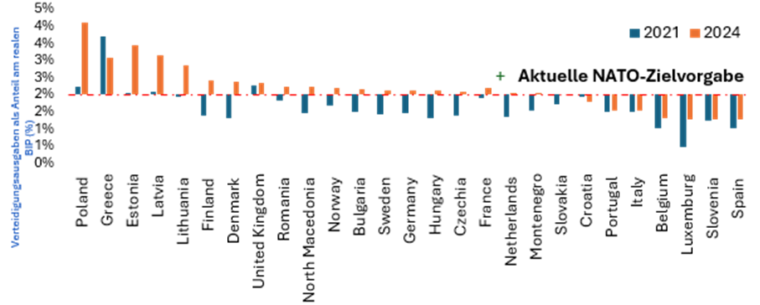

Seit Jahrzehnten geben die USA mehr Geld für die Verteidigung aus als Europa und tragen über zwei Drittel zum Gesamthaushalt der NATO bei. Die NATO schätzt jedoch, dass im Jahr 2024 23 von 32 Mitgliedern das Ziel von 2% des BIP für Verteidigungsausgaben erfüllen werden. Im Jahr 2022 waren es dagegen nur sieben und im Jahr 2014 nur drei Mitglieder. Ambitioniertere Ziele sind im Gespräch. Polen steht mit einem Verteidigungshaushalt von 4,12% des BIP an der Spitze, während die Diskussionen in der NATO darauf hindeuten, dass einige Länder ihre Ausgaben auf 3% oder mehr erhöhen müssen.

Abbildung 1: Verteidigungsausgaben der NATO-Verbündeten nach Russlands Einmarsch in der Ukraine

Noch komplexer wird es durch die Initiative des US Department of Government Efficiency (DOGE), welches die Prioritäten der US-Verteidigung umgestalten will. Die Umstellung von Cost-Plus- auf Festpreis-Verträge unter dem DOGE setzt die am stärksten in den USA engagierten Rüstungsunternehmen unter finanziellen Druck, da die Massnahme Einschränkungen bei langfristigen Ausgabenzusagen zur Folge haben könnte. Das wiederum könnte zwei gegensätzliche Auswirkungen haben: Zum einen könnte es die Möglichkeiten der USA begrenzen, die europäische Verteidigung über die NATO zu finanzieren, zum anderen könnte es europäische Staaten dazu veranlassen, die Beschaffung in den eigenen Ländern zu erhöhen und die Abhängigkeit von US-Verteidigungssystemen zu verringern.

Aneeka Gupta, Director, Macroeconomic Research, WisdomTreeIm letzten Jahr legten europäische Rüstungsaktien um 40,8% zu und übertrafen damit den allgemeinen europäischen Aktienmarkt (+11,4%).

Darüber hinaus verstärken neue Sicherheitsbedrohungen wie Cyber-Kriegsführung, durch künstliche Intelligenz (KI) gesteuerte Militärtechnologie und die zunehmende Präsenz autoritärer Regime den Bedarf an höheren Verteidigungsinvestitionen. Die Abhängigkeit Europas von veralteter militärischer Ausrüstung aus der Zeit des Kalten Krieges ist ein weiterer kritischer Faktor, der die Staats- und Regierungschefs zur Modernisierung ihrer Waffensysteme drängt.

Wie wird Europa den Ausbau seiner Verteidigung finanzieren?

Die Aufstockung der Verteidigungsausgaben ist eine gewaltige Aufgabe, insbesondere angesichts der hohen Staatsverschuldung in Europa. Dennoch suchen die Verantwortlichen nach kreativen Lösungen, um die notwendigen Mittel zu sichern. Ein Ansatz ist die Umverteilung vorhandener EU-Haushaltsmittel, wobei sich die Diskussionen auf die Umlenkung nicht ausgegebener Mittel aus dem Kohäsionsfonds und der Aufbau- und Resilienzfazilität (ARF) konzentrieren. Allerdings können rechtliche Beschränkungen in EU-Verträgen ihre direkte Verwendung für Militärausgaben einschränken. Eine weitere Möglichkeit ist die Emission von europäischen Verteidigungsanleihen nach dem Vorbild des erfolgreichen Pandemie-Hilfsfonds NextGenerationEU. Durch die Bündelung von Ressourcen auf EU-Ebene könnte ein koordinierter und kosteneffizienter Finanzierungsmechanismus geschaffen werden. Gleichzeitig gewinnen private Investitionen und öffentlich-private Partnerschaften an Zugkraft. Rüstungsunternehmen und institutionelle Investoren fungieren bei der Finanzierung von Großprojekten, insbesondere in den Bereichen Waffensysteme, Cyberverteidigung und künstliche Intelligenz, zunehmend als strategische Partner. Regierungen können diese Kooperationen nutzen, um die Beschaffung und den technologischen Fortschritt zu unterstützen. Trotz dieser Optionen ist eines klar: Europa muss ein nachhaltiges Finanzierungsmodell für seine Verteidigungsambitionen finden, ohne die wirtschaftliche Stabilität zu gefährden. Ob durch Finanzierung auf EU-Ebene, nationale Haushaltsumschichtungen oder Beteiligung des Privatsektors – die Sicherung langfristiger Verteidigungsinvestitionen wird für die Gewährleistung der Sicherheit und strategischen Autonomie Europas von grösster Bedeutung sein.

Auswirkungen auf Rüstungsaktien: Kann die starke Entwicklung anhalten?

Europäische Verteidigungstitel verzeichnen seit 2022 einen starken Aufschwung, der auf steigende Auftragsbestände, Regierungsaufträge und die Erkenntnis zurückzuführen ist, dass Militärausgaben nicht mehr optional sind. Im letzten Jahr legten europäische Rüstungsaktien um 40,8% zu und übertrafen damit den allgemeinen europäischen Aktienmarkt (+11,4%). Verteidigungswerte werden mit einem historisch hohen KGV von ca. 14 gehandelt, das leicht über dem langfristigen Durchschnitt, aber immer noch unter den Spitzenmultiplikatoren liegt. Drei wichtige Trends treiben den Aufschwung bei Rüstungsaktien voran:

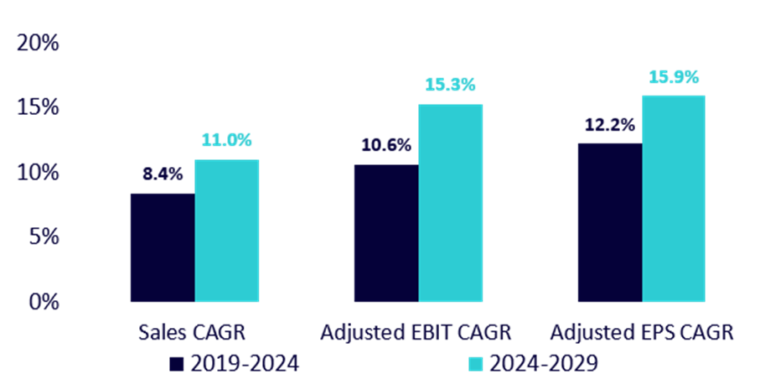

- Auftragsbestände auf Rekordniveau: Der Auftragsbestand europäischer Rüstungsfirmen liegt auf beispiellosem Niveau. Der Konsens prognostiziert für die Jahre 2024 bis 29 ein durchschnittliches jährliches Wachstum (CAGR) von rund 11% beim Umsatz und etwa 16% sowohl beim bereinigten EBIT als auch beim bereinigten EPS. Diesen Wachstumsraten stehen für den Zeitraum 2019 bis 24 nur 8%, 11% bzw. 12% gegenüber

- Regierungszusagen: Angesichts langfristiger Verträge und wahrscheinlicher zusätzlicher Ausgaben bleibt die Prognosesicherheit der Nachfrage hoch.

- Das Streben der EU nach strategischer Autonomie: Die Europäische Kommission hat eine Europäische Verteidigungsindustriestrategie (European Defence Industrial Strategy, EDIS) vorgeschlagen, die darauf abzielt, bis 2030 mindestens 50% und bis 2035 60% der Beschaffungsbudgets in der EU auszugeben.

Fazit: Eine neue Ära für die Verteidigung Europas

Der europäische Verteidigungssektor tritt in eine neue Ära der Investitionen und der strategischen Autonomie ein. Angesichts wachsender geopolitischer Risiken und Ungewissheit über die Unterstützung durch die USA ergreifen europäische Länder proaktive Maßnahmen, um ein robusteres und eigenständiges militärisches Ökosystem aufzubauen. Trotz fortbestehender Finanzierungsprobleme ist dieser Wandel angesichts der Dynamik, die von höheren Haushaltsmitteln, technologischen Investitionen und NATO-Zusagen ausgeht, nicht nur notwendig, sondern unumgänglich. Da die EU strukturelle Veränderungen im Beschaffungswesen unterstützt, sind Verteidigungsaktien nach wie vor gut aufgestellt – vor allem Titel, die in den Bereichen Land (z.B. Munition, Fahrzeuge) und Luft (z.B. Luftabwehr, Raketen, Drohnen) engagiert sind.