Fiskalregeln ohne Biss ermöglichen Wahlgeschenke

Wenn Wahltermine näher rücken, erlebt man vielerorts ein bekanntes Phänomen: Plötzlich fliessen mehr Steuergelder für sichtbare Staatsausgaben, sei es für Schulen, Strassen oder die Polizei. Auch wenn solche Ausgaben gerechtfertigt sind: Die Dynamik sollte von der Dringlichkeit abhängen, aber nicht von Wahlterminen.

Dieses Ausgabeverhalten von Politikern, wohl um ihre Wiederwahlchancen mit Steuergeld zu erhöhen, ist weder neu noch überraschend. Schon 1975 entwickelte der Ökonom William Nordhaus ein Modell, das diesen Zusammenhang systematisch erklärte: Politiker erhöhen vor Wahlen die Staatsausgaben, um sich kurzfristige Zustimmung zu sichern – mit langfristigen Kosten für die Volkswirtschaft. Dieses Modell hat in der Fachwelt rege Diskussionen ausgelöst – unter anderem durch Beiträge von Ökonomen wie Bruno S. Frey, Torsten Persson, Hans-Jürgen Ramser, Friedrich Schneider oder Guido Tabellini.

Doch ist diese Praxis heute noch Realität? Und falls ja: Was lässt sich dagegen tun?

In einer aktuellen Studie des Instituts für Schweizer Wirtschaftspolitik (IWP) werden die Wirkung von Sanktionsmechanismen innerhalb kantonaler Fiskalregeln auf sogenannte politische Budgetzyklen analysiert – also gezielte Ausgabensteigerungen kurz vor Wahlen mit dem Ziel, die Wiederwahlchancen der amtierenden Regierung zu verbessern. Ihr zentrales Ergebnis: Fiskalregeln allein reichen nicht aus. Erst wenn sie mit klaren Sanktionen bei Regelverstössen verknüpft sind, vermögen sie solche strategischen Ausgabenverschiebungen wirksam zu unterbinden.

Die Schweiz als Versuchslabor

Politische Budgetzyklen vollziehen sich dabei häufig nicht über offensichtliche Defizite, sondern durch gezielte Umschichtungen innerhalb des bestehenden Haushalts: Regierungen kürzen Ausgaben in weniger sichtbaren Bereichen und erhöhen stattdessen Mittel in gut wahrnehmbaren und politisch wirksamen Feldern wie Bildung, Sicherheit oder Infrastruktur. Dieses Verhalten kann die langfristige Haushaltsstabilität untergraben, verzerrt Prioritäten der öffentlichen Ausgaben und unterläuft letztlich die demokratische Kontrolle über den öffentlichen Haushalt.

Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik (IWP)Politische Budgetzyklen lassen sich nicht mit Appellen und Prinzipien verhindern, sondern nur durch institutionelle Glaubwürdigkeit.

Die Schweiz bietet mit ihrem föderalen Aufbau ein ideales Umfeld, um die Wirkung institutioneller Regeln empirisch zu analysieren. Kantone haben weitgehende fiskalische Autonomie sowohl bei der Einnahmen- als auch bei der Ausgabenseite. Gleichzeitig unterscheiden sie sich in der Gestaltung und Umsetzung ihrer Fiskalregeln, also Zielvorgaben beim Haushalt wie ausgeglichene Budgets oder eine fixe Ausgabenhöhe, erheblich: Manche Kantone setzen auf reine Zielvorgaben, andere koppeln diese mit verbindlichen Sanktionen, etwa automatischen Steueranpassungen oder verpflichtenden Korrekturmassnahmen bei Regelverstössen.

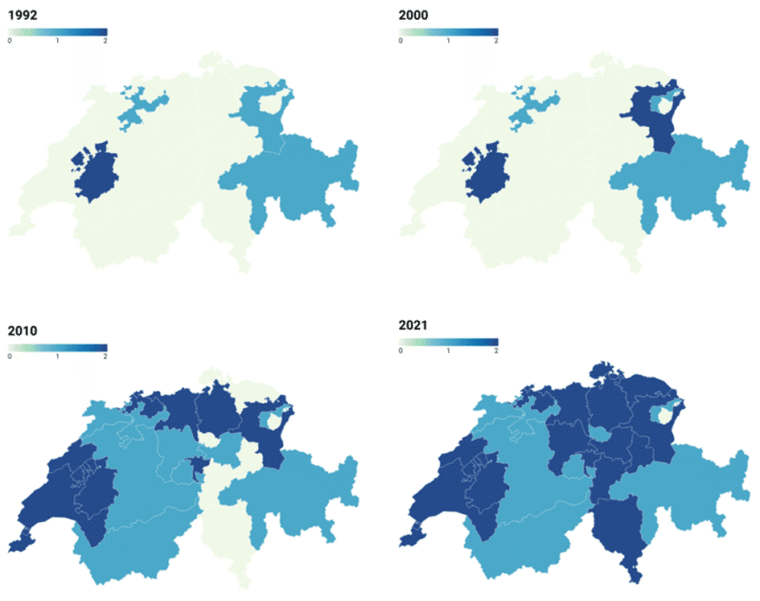

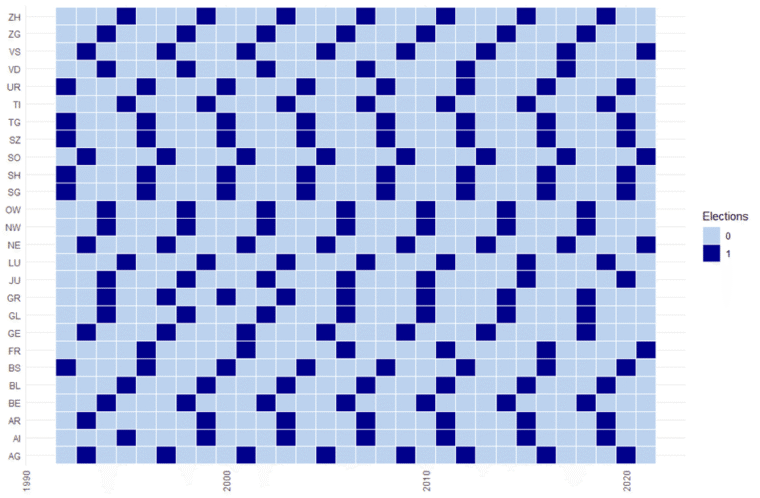

Die Analyse basiert auf Daten von 1992 bis 2021 und umfasst 191 Wahlperioden in allen 26 Kantonen. Das Ergebnis: Regeln beeinflussen das Verhalten – jedoch nicht immer im gewünschten Sinn.

Fiskalregeln brauchen Sanktionen

In Kantonen ohne Fiskalregel steigen in Wahljahren die Ausgaben für Bildung signifikant im Schnitt um rund 38 Franken pro Kopf. Bildungsausgaben sind besonders sichtbar, etwa durch neue Schulbauten oder Investitionen in Infrastruktur. In Kantonen mit Fiskalregeln, aber ohne Sanktionen verlagert sich der Fokus: Hier steigen in Wahljahren die Ausgaben für öffentliche Ordnung, also etwa für Polizei oder Sicherheitsmassnahmen, um durchschnittlich 34 Franken pro Kopf. In Kantonen mit Fiskalregeln und Sanktionen hingegen beobachten wir keine signifikanten Veränderungen im Ausgabeverhalten vor Wahlen. Die fiskalische Disziplin bleibt konstant. Diese Muster deuten darauf hin, dass Fiskalregeln ohne Sanktionen zwar das Ausgabenverhalten verändern, aber nicht disziplinieren. Die Strategien der politischen Akteure passen sich an: Sie erhöhen gegebenenfalls nicht die Gesamtausgaben, verlagern ihre Wahlkampfgeschenke aber dorthin, wo sie kurzfristig sichtbar, aber langfristig fiskalisch weniger bindend sind.

Der politische Nutzen von Sanktionen

Was auf den ersten Blick nach einem Detail in der Regelgestaltung klingt, hat in der Realität erhebliche disziplinierende Wirkung. Sanktionen erhöhen die politischen Kosten für opportunistische Massnahmen. Gleichzeitig senden sie ein Signal an die Wählerschaft: «Dieser Kanton nimmt fiskalische Stabilität ernst». Das wiederum wirkt präventiv: Politiker, die mit Sanktionen rechnen müssen, unterlassen wahltaktisch motivierte Ausgabenschübe. Nicht zuletzt, weil sie wissen, dass Wähler fiskalische Verlässlichkeit honorieren und Opportunismus bei der Budgetpolitik bestrafen könnten.

Bemerkenswert ist: In der Analyse zeigt sich keine substantielle Veränderung der gesamten Ausgabenhöhe oder der Primärsalden vor Wahlen – die berühmte «Kassenöffnung» bleibt insgesamt aus. Das bedeutet aber nicht, dass keine politische Manipulation stattfindet. Vielmehr erfolgt sie subtiler: nicht durch «mehr» Ausgaben, sondern durch geschickte Umschichtungen. Diese strategische Neuverteilung von Mitteln kann langfristig ebenso problematisch sein, etwa wenn kurzfristig politisch attraktive Ausgabenkategorien bevorzugt werden, während langfristig wirkungsvolle, aber weniger sichtbare Investitionen zurückgestellt werden.

Fazit: Gute Regeln brauchen scharfe Zähne

Die Ergebnisse zeigen klar: Fiskalregeln ohne Sanktionsmechanismen sind zahnlos. Sie verändern politische Anreize, aber nicht in Richtung mehr Haushaltsdisziplin, sondern lediglich hinsichtlich der Art der Manipulation. Nur dort, wo klare Sanktionen vorgesehen sind, wird opportunistisches Ausgabenverhalten effektiv unterbunden. Politische Budgetzyklen lassen sich also nicht mit Appellen und Prinzipien verhindern, sondern nur durch institutionelle Glaubwürdigkeit. Für die Schweizer Kantone – und darüber hinaus – bedeutet das: Wer Wahlkampf nicht mit der Staatskasse führen will, muss für klare Regeln sorgen. Und dafür, dass Regelbrüche nicht ohne Konsequenzen bleiben.

Die detaillierte IWP-Studie, die auch im angesehenen «European Journal of Political Economy» veröffentlicht wurde, findet sich hier.