Kurbelt Chinas Konjunkturprogramm die EU-Exporte an?

In den letzten Wochen haben chinesische Aktien zunächst spektakuläre Kursgewinne verzeichnet und damit viele seit langem geführte Debatten neu entfacht. Es stellt sich die Frage, inwieweit die jüngsten Konjunkturmassnahmen über die Grenzen Chinas hinaus von Bedeutung sein werden.

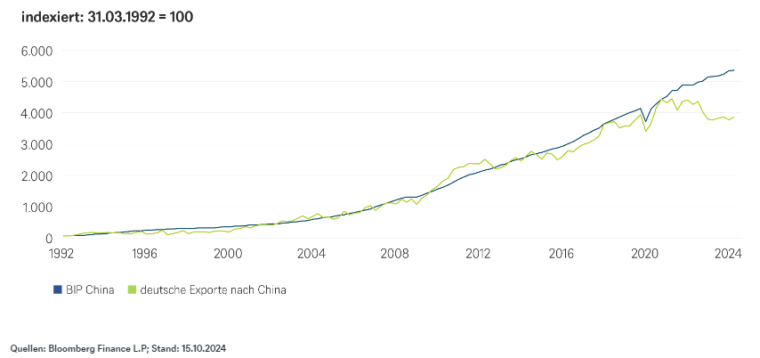

Eine gute Möglichkeit, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen, ist die Betrachtung der deutschen Exporte nach China. Wie der untenstehende Chart zeigt, waren diese früher eng mit dem chinesischen Wirtschaftswachstum verbunden. In den letzten fünf Jahren haben sie sich jedoch zunehmend entkoppelt. Es stellt sich nun die Frage, ob das umfassende Konjunkturprogramm, das China kürzlich auf den Weg gebracht hat, der chinesischen Wirtschaft einen so starken Aufschwung verleihen wird, dass sich die Exporttrends der Europäische Union (EU) nach China verbessern. Die Antwort lautet leider nein, und zwar aus zwei Gründen.

Elke Speidel-Walz, Chefökonomin, DWSEU-Exporteure dürften nur begrenzt von Chinas Ausgabenprogramm profitieren.

Erstens ist der Zusammenbruch der im Chart gezeigten Beziehung eine Folge verschiedener struktureller Trends. Die Struktur der chinesischen Importnachfrage hat sich geändert, weil das Land sich stetig in den globalen Wertschöpfungsketten nach oben bewegt hat, nicht nur bei Investitionsgütern, sondern auch bei verwandten IT- und Dienstleistungssektoren. Anstatt deutsche Investitionsgüter zu importieren, sind chinesische Hersteller sogar zu Konkurrenten geworden. Autohersteller aus Deutschland, den USA und anderen Ländern profitierten früher von den niedrigen Produktionskosten und billigen Zwischenprodukten, um ihre teuren Spritschlucker sowohl auf dem chinesischen Markt als auch für den Export von dort aus zu verkaufen. Heute ermöglichen die niedrigen Produktionskosten in China den Herstellern, ausländische Konkurrenten bei Elektroautos mit ausgefeilter Software auszustechen. Der zweite Grund für die nachlassenden Exporttrends aus Ländern wie Deutschland ist, dass China nicht nur weniger, sondern auch andere Waren importiert, was die rasant zunehmende Bedeutung von Dienstleistungen und den Sektoren der neuen Wirtschaft widerspiegelt.

Selbst wenn die chinesischen Konjunkturmaßnahmen das Wachstum ankurbeln, dürfte der Anstieg der westlichen Exporte eher verhalten ausfallen

Wird das jüngste chinesische Konjunkturprogramm also einen derartigen Effekt auf das Wachstum – und damit die Importnachfrage – haben, dass EU-Exporteure davon profitieren werden (wenn auch weniger als früher)? Wohl kaum. Der kühnste Teil der Regierungspläne besteht in der Schuldentilgung der lokalen Regierungen und der Verbesserung von deren Haushaltslage. In den nächsten Jahren sollen dafür voraussichtlich sechs Billionen Renminbi (RMB) ausgegeben werden, um versteckte Schulden der lokalen Regierungen in offene Schulden umzuwandeln und den lokalen Regierungen mehr finanzielle Mittel zum Kauf von Überkapazitäten im Wohnungsbestand zu verschaffen. Dies ist notwendig, um den Bausektor schliesslich wieder auf einen (bescheidenen) Wachstumspfad zu bringen. «Alle diese Massnahmen sollten dauerhaft positive Auswirkungen haben», argumentiert Elke Speidel-Walz, Chefökonomin für Schwellenmärkte bei der DWS, «aber bis sie sichtbar werden, wird es eine Weile dauern.»

Es wurden auch andere Massnahmen angekündigt, um insbesondere Haushalte mit niedrigem und mittlerem Einkommen durch die Erhöhung ihres verfügbaren Einkommens und die Verbesserung der sozialen Absicherung zu unterstützen. Dies bleibt jedoch weit hinter den Erwartungen der Märkte zurück, insbesondere einer starken Steigerung des Konsums durch Schecks an die Konsumenten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass EU-Exporteure nur begrenzt von Chinas Ausgabenprogramm profitieren dürften und dass die oben beschriebene Entkopplung von Chinas Wachstum und EU-Exporten wahrscheinlich nicht so schnell verschwinden wird.