Starker Start – der Übergang der Schweiz zu Netto-Null

Die Schweiz ist derzeit auf gutem Weg, ihre Netto-Null-Ziele zu erreichen. Um diese Dynamik aufrechtzuerhalten, müssen jedoch Herausforderungen wie die Bereitstellung der erforderlichen Stromkapazität und das Management unvermeidbarer Emissionen angegangen werden. In einem Whitepaper mit dem Titel «Downhill climb» analysiert die UBS die Herausforderungen und Chancen des Schweizer Transformationsprozesses. Hierzu werden die regulatorischen Bedingungen sowie die Standortfaktoren und Dekarbonisierungspfade für sechs Wirtschaftssektoren untersucht.

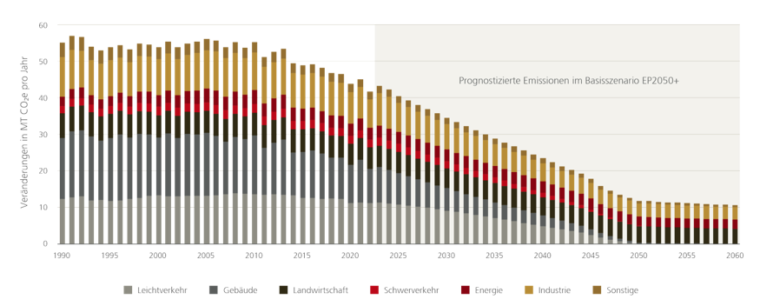

Die Schweiz hat mit der niedrigsten Kohlenstoffintensität aller OECD-Länder und einer weitgehend CO2-freien inländischen Stromerzeugung in Kombination mit einem wirksamen CO2-Abgabe-Mechanismus eine starke Ausgangsposition. Dies wird durch eine langfristig ausgerichtete Politik unterstützt. Von 1990 bis 2022 sind die Gesamtemissionen der Schweiz um 24% gesunken, während die Emissionen der OECD im gleichen Zeitraum um 1% gestiegen sind.

Entwicklung der Schweizer Emissionen

Kurs halten

Um bei der Dekarbonisierung auf Kurs zu bleiben, ist eine stärkere Elektrifizierung erforderlich, die eine Erhöhung der Erzeugungskapazität von heute 27 Gigawatt (GW) auf über 60 GW bis 2050 erfordert. Dies muss zu einer Zeit umgesetzt werden, in der 32% der derzeitigen Erzeugungskapazität durch die Abschaltung der vier verbleibenden Kernreaktoren bis 2034 vom Netz gehen sollen. Um diese Lücke zu schliessen, ist ein umfangreicher Ausbau der erneuerbaren Energien erforderlich. Dies wird zu grösseren Herausforderungen aufgrund der Saisonalität von Angebot und Nachfrage führen. Um die Netzstabilität aufrechtzuerhalten, sind Innovationen im Bereich des Nachfragemanagements und eine wesentliche Erhöhung der Energiespeicherkapazitäten erforderlich. Zudem ist es entscheidend, dass die politische und gesellschaftliche Unterstützung gesichert und wettbewerbsfähige Strompreise beibehalten werden. Das Augenmerk muss auch auf den Sektoren liegen, die möglicherweise nicht rechtzeitig eine vollständige Dekarbonisierung erreichen können. Zusätzlich zu deren Bemühungen zur Emissionsminderung müssen Technologien zur Kohlenstoffentfernung ausgebaut werden, um Netto-Null erreichen zu können.

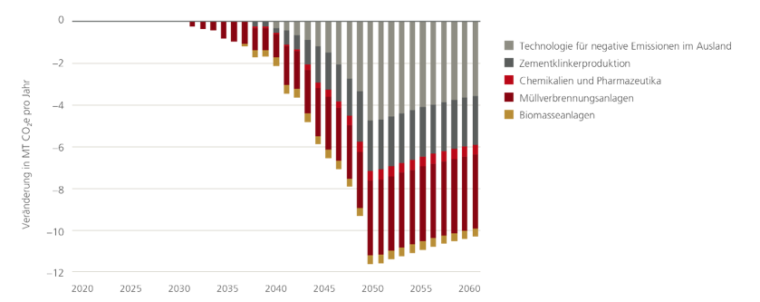

Michael Baldinger, Chief Sustainability Officer, UBSFür Sektoren, die ihre Emissionen nicht vollständig eliminieren können, werden erhebliche Kapazitäten zur Abscheidung und Speicherung von CO2 benötigt, ungefähr im Umfang von einem Viertel der derzeitigen Schweizer Emissionen.

Fokus auf Umsetzung und Bewältigung steigender regulatorischer Anforderungen

Der Übergang birgt für einige Sektoren wirtschaftliche Chancen, während andere vor grösseren Heraus-forderungen stehen, die tiefgreifende Reformen, nachhaltige Investitionen und eine umfassende Zusammen-arbeit erfordern, um auf Kurs zu bleiben. Entscheidend in diesem Prozess ist die Umsetzung der zunehmenden regulatorischen Anforderungen, die die gesetzlichen Leitplanken für den Übergang der Schweiz zu einer Netto-Null-Wirtschaft definieren werden. Im Jahr 2025 stehen drei grosse Veränderungen an, wie das Elektrizitätsgesetz, das CO2-Gesetz und das Klima- und Innovationsgesetz. Darüber hinaus beabsichtigt die Schweizer Regierung, sich in bestimmten Schlüsselbereichen an die EU-Vorschriften anzupassen, wie z.B. in der Berichterstattung, wodurch sich die Anzahl der berichtspflichtigen Schweizer Unternehmen von 300 auf 3’500 verzehnfachen wird.

Gezielte negative Treibhausgasemissionen durch Kohlenstoffabscheidung

Der Schweizer Finanzsektor ist gut aufgestellt

Nach Schätzungen der Schweizerischen Bankiervereinigung (SBA) werden bis 2050 jährlich 13 Milliarden Franken benötigt, um Netto-Null zu erreichen, was etwa 2% des jährlichen Schweizer BIP entspricht. Der Finanzsektor bietet verschiedene Möglichkeiten, um die Schweizer Wirtschaft bei ihrem Übergang zu unterstützen. Dazu gehört die Bereitstellung von Instrumenten zur Finanzierung dieses kapitalintensiven Prozesses, wie Bankdarlehen, Kapitalmarktfinanzierung durch Anleihen und Investitionen in Eigenkapital, Misch-Finanzierungslösungen (Blended Finance) oder öffentlich-private Partnerschaften zur Unterstützung des Markteintritts und des Ausbaus neuer Technologien. Ebenso kann der Finanzsektor die Schweizer Wirtschaft bei ihren Transformationsbemühungen durch seine Kompetenz in den Bereichen Beratung, Vernetzung von Investoren und Unternehmen sowie aktive Ausübung von Aktionärsrechten unterstützen.

Das detaillierte UBS Whitepaper «Downhill climb» findet sich hier.