Der «Silver Tsunami» bleibt aus – Schweizer Pensionäre verkaufen ihre Immobilien nicht

Die demografische Alterung ist eine der grössten Herausforderungen, mit der sich entwickelte Volkswirtschaften im laufenden Jahrhundert konfrontiert sehen. Auch am Schweizer Immobilienmarkt hinterlässt dieser Megatrend Spuren. Ein «Silver Tsunami», also eine grosse Verkaufswelle beim Wohneigentum, weil einer wachsenden Zahl von verkaufswilligen Babyboomern weniger Nachfrager aus jüngeren Generationen gegenüberstehen, ist jedoch gemäss den Immobilienmarktexperten von Raiffeisen Schweiz nicht zu erwarten.

Die überwiegende Mehrheit der Woheigentümer ist mit ihrer Wohnsituation sehr zufrieden und verbleibt auch nach der Pensionierung noch sehr lange in ihrem Eigenheim. «Das Absinken der Wohneigentumsquote bei den heute ältesten Alterskohorten suggeriert fälschlicherweise eine hohe Neigung zum Verkauf von Wohneigentum im Alter. Die Wohneigentumsquote sinkt im Querschnittsvergleich lediglich, weil die Jahrgänge vor 1945 aus strukturellen Gründen schon immer eine tiefere Eigentumsquote aufwiesen als die Babyboomer-Jahrgänge», erklärt Fredy Hasenmaile, Chefökonom von Raiffeisen Schweiz.

Fredy Hasenmaile, Raiffeisen-ChefökonomWer auf bald sinkende Wohneigentumspreise aufgrund der demografischen Entwicklung hofft, dürfte enttäuscht werden.

Keinerlei Anzeichen für erhöhte Verkaufsneigung im Pensionsalter

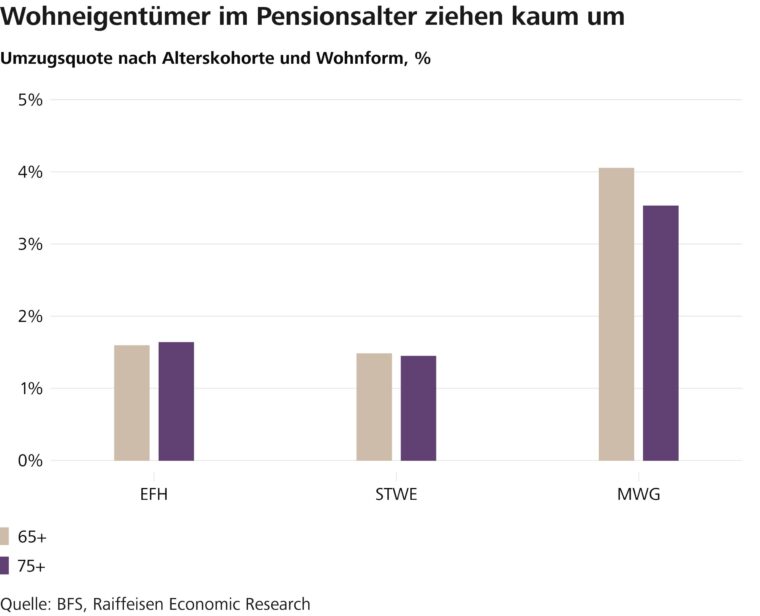

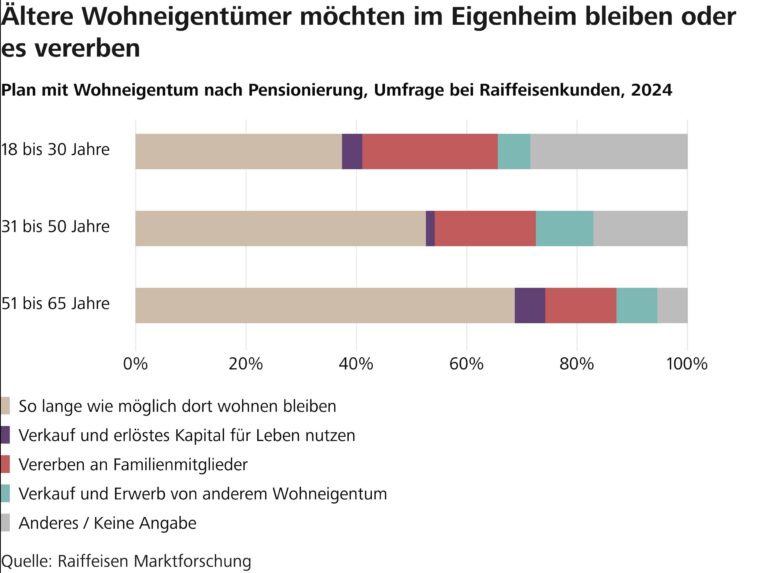

Wie zufrieden Pensionierte in ihren eigenen vier Wänden sind, zeigt auch ihre äusserst geringe Wohnmobilität. Die Umzugsquote von Wohneigentümern im Rentenalter beträgt sowohl im Stockwerkeigentum als auch im Einfamilienhaus gerade einmal rund 1,5 Prozent. Zum Vergleich: Die Umzugsquote von in Mietwohnungen lebenden Pensionierten ist mit 4,1 Prozent fast drei Mal so hoch. Auch mit zunehmendem Alter steigt die Umzugsneigung kaum und beträgt bei über 75-jährigen Einfamilienhausbesitzern ebenfalls lediglich 1,6 Prozent. Zudem nimmt die Bereitschaft, Wohneigentum im Alter zu verkaufen oder zu Lebzeiten innerhalb der Familie weiterzugeben mit näher rückendem Rentenalter zunehmend ab, wie eine breit angelegte, nicht repräsentative Kundenbefragung von Raiffeisen zeigt. Auch ein Umzug in eine Mietwohnung wird in der Realität nur selten in die Tat umgesetzt. «Der ab 2023 beobachtete Anstieg der Leerstände im Wohneigentum ist kein Vorbote, dass die demografische Alterung zu einem strukturell höheren Leerstand beim Eigentum führt. Er ist in erster Linie durch die zwischenzeitlich höheren Zinsen und den damit vorübergehend wegfallenden Wohnkostenvorteil im Eigentum zu erklären», so Hasenmaile.

Demografische Auswirkungen aufgrund von Knappheitseffekten kaum spürbar

Gänzlich unberührt bleibt der Immobilienmarkt vom fortschreitenden demografischen Alterungsprozess aber nicht. Dieser hat Auswirkungen auf die Nachfrage nach Immobilien und schlägt sich in einer schwächeren Preisdynamik nieder. So verzeichneten beispielsweise demografisch junge Gemeinden mit einem Anteil von 15 Prozent an über 65-Jährigen in den vergangenen drei Jahren jährlich ein um rund 0,75 Prozentpunkte höheres Preiswachstum als Gemeinden mit einem doppelt so hohen Anteil an über 65-jährigen. Dennoch haben Faktoren wie die grosse Angebotsknappheit, die tiefen Zinsen und die hohe Zuwanderung die Preisentwicklung bisher viel stärker geprägt als die Alterung unserer Gesellschaft, was sich auch in Zukunft nicht fundamental verändern dürfte. Zum einen sorgt das Lohngefälle gegenüber dem Ausland dafür, dass die Schweiz auch weiterhin mit einer robusten Zuwanderung rechnen darf. Zum anderen führt die zunehmende Anzahl älterer Haushalte dazu, dass mehr Wohnraum ineffizient genutzt wird und dadurch die Knappheit am Schweizer Immobilienmarkt auf längere Sicht anhält. «Wer auf bald sinkende Wohneigentumspreise aufgrund der demografischen Entwicklung hofft, dürfte enttäuscht werden. Denn sinkende Wohneigentumspreise oder gar Preiseinbrüche aufgrund der demografischen Entwicklung sind hierzulande auch zukünftig nicht zu erwarten. Vielmehr kann der demografische Wandel eher als Chance für eine gewisse Linderung der Wohnungsknappheit betrachtet werden, denn als Bedrohung für das Preisgefüge», schliesst Hasenmaile.

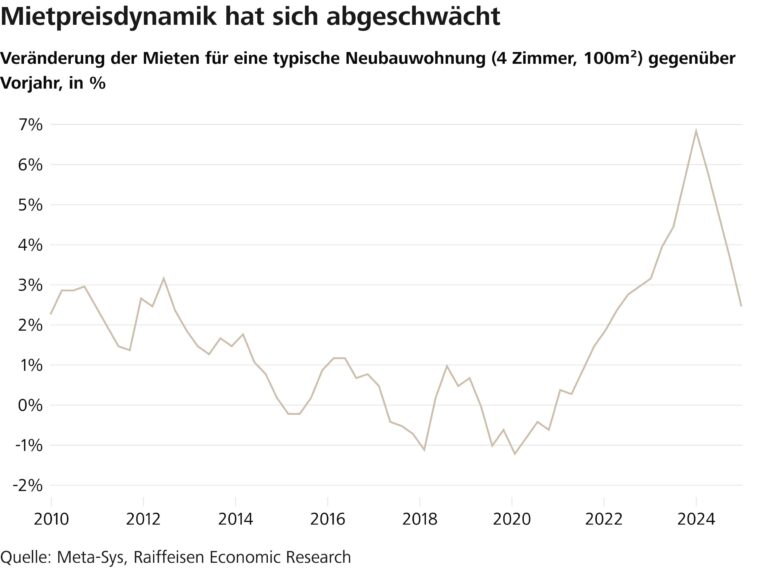

Knappheit dominiert auch den Mietwohnungsmarkt

Wie gross die Wohnraumknappheit mittlerweile ist, zeigt auch der Blick auf den Mietwohnungsmarkt. Aufgrund einer schwächeren Zuwanderung und eines leichten Anstiegs des Angebots hat der Aufwärtsdruck auf die Mietpreise zuletzt zwar etwas nachgelassen. Die Situation bleibt aber insgesamt sehr angespannt. Die rege öffentliche Debatte über die mangelnde Wohnraumversorgung hat bisher nicht dazu geführt, den Wohnungsbau wesentlich zu beschleunigen, weshalb die Nachfrage das Angebot unverändert deutlich übersteigt. Dies zeigt sich exemplarisch daran, dass die seit Ende 2024 wieder spürbar grössere Zahl zur Vermietung ausgeschriebener Wohnungen sofort durch den Markt absorbiert wird. Die Hoffnung auf eine höhere Planungstätigkeit scheint sich auf absehbare Zeit nicht zu erfüllen, zumal die Zahl der Baugesuche bereits wieder rückläufig ist. Der kurzfristige Anstieg der Baubewilligungen ist in erster Linie regional begründet und steht hauptsächlich im Zusammenhang mit Einmaleffekten, beispielsweise städteplanerischen Grossprojekten in Genf, die realisiert werden. «Dementsprechend muss auf dem Schweizer Mietwohnungsmarkt auch künftig mit einem spürbaren Anstieg der Angebotsmieten und rückläufigen Leerständen gerechnet werden», konstatiert Hasenmaile.